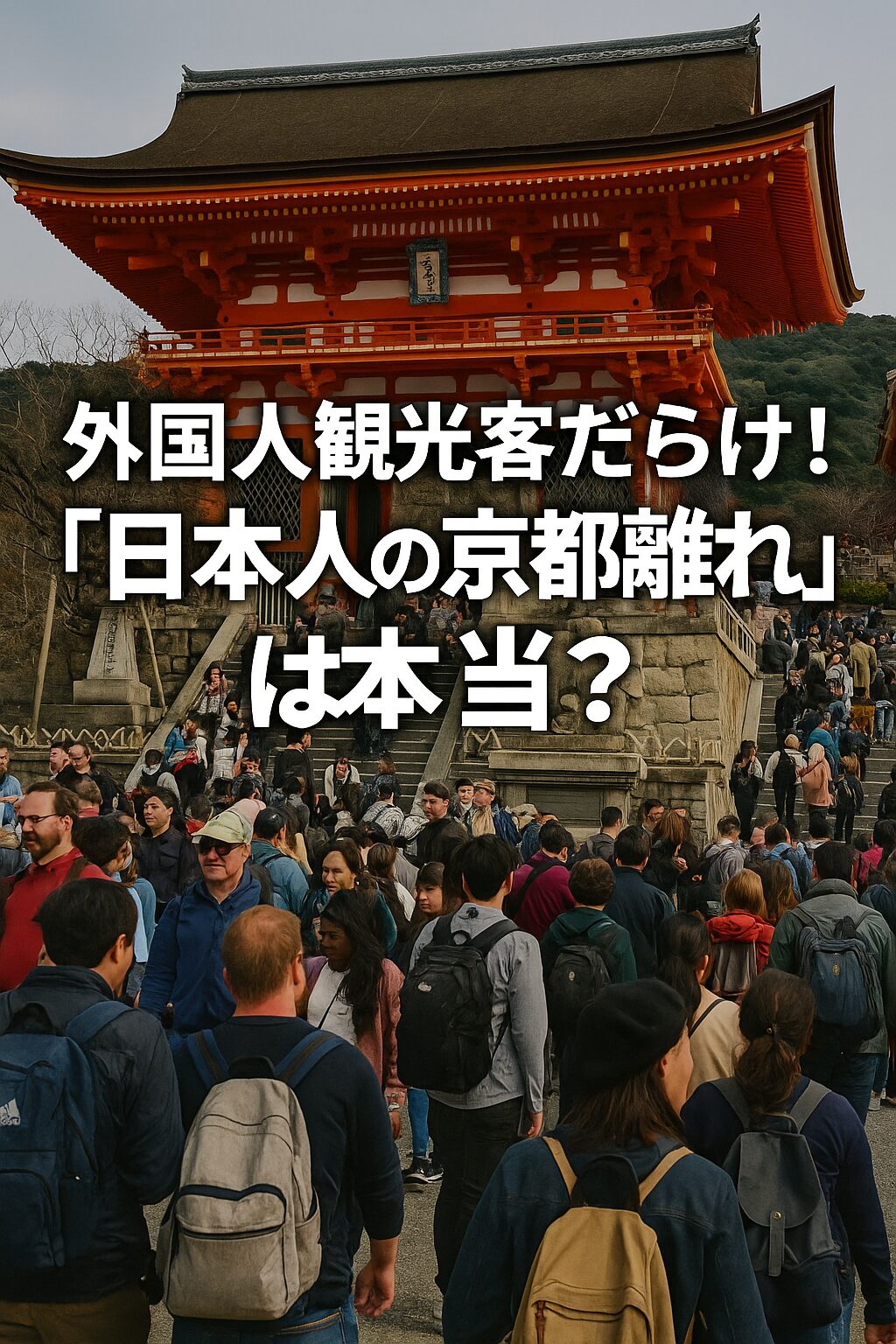

「京都に行っても、日本人が少ないと感じたことはありませんか?」

春の桜、秋の紅葉、四季折々の魅力を誇る古都・京都。 国内外から多くの人が訪れる人気観光地として知られていますが、最近では「行っても日本人をあまり見かけない」という声が増えています。

実は今、観光地としての京都に「日本人離れ」が静かに進行しているのです。 背景にあるのは、訪日外国人観光客(インバウンド)の急増。そして、それに伴う混雑や過密による観光地としての環境変化です。

こうした現象に注目し、京都商工会議所・ソフトバンク・長崎大学が共同で研究をスタートさせたことが話題となっています。 AIとビッグデータを活用し、「日本人の京都離れ」は本当に起きているのかを科学的に検証しようという試みです。

本記事では、この動きの真相に迫るとともに、日本人観光客の心理や行動、そして今後の京都観光の展望について深掘りしていきます。

インバウンド急増と混雑のリアル

2024年以降、世界的なコロナ収束ムードに伴い、日本へのインバウンド観光客はV字回復を見せました。 特に京都は「ジャパン=京都」と言われるほどの象徴的な観光地であり、海外旅行者の人気が集中しています。

しかし、その人気がもたらしたのは、観光地の「過密化」。 嵐山、清水寺、祇園など、誰もが一度は訪れたい名所が、連日多くの外国人観光客でごった返し、地元の人や日本人観光客が「肩身の狭さ」を感じるようになりました。

朝日新聞の報道によると、東京都からの京都来訪者数は2022年から2024年にかけて半減したというデータもあります。 これは、単なる印象ではなく、実際に日本人の観光スタイルが変化していることを示す重要な兆候です。

こうした流れを受け、ソフトバンクが保有する3,000万台規模のスマホ位置情報データを用いた調査がスタート。 「なんとなく人が減った気がする」といった感覚を、定量的・科学的に裏付ける動きが進んでいます。

観光という感覚的な分野においても、今や「肌感覚」から「エビデンス」への転換期が訪れているのです。

なぜ日本人は京都から離れているのか?

「京都離れ」の背景には、いくつかの具体的な理由が浮かび上がってきます。

観光地の混雑・渋滞・予約困難

週末や連休になると、主要観光地は大渋滞。 ホテルや飲食店の予約は取りづらく、計画通りに動けないストレスが増えています。 日本人観光客は、静かに落ち着いて過ごしたいというニーズが高く、混雑を敬遠する傾向が強まっています。

外国語だらけの環境・コミュニケーションの壁

観光地の案内や接客が英語・中国語中心になり、店員とのやり取りが外国語という場面も珍しくありません。 日本にいながら「異国感」が強くなり、日本人が「自分の居場所ではない」と感じてしまう要因にもなっています。

おもてなし文化の変化

かつての京都は、細やかな気遣いと丁寧なサービスが魅力でしたが、訪日客対応に追われる中で、効率やコスト重視の方向にシフトしている店も少なくありません。 「昔と違う」「味気なくなった」と感じるリピーターも増えています。

「京都離れ」がもたらす観光業の二極化

観光業界でも、外国人向けのホテルや高級レストランは活況を呈しています。 一方で、地元住民と長年の信頼関係を築いてきた老舗旅館や町家カフェなどは、日本人客の減少に苦しんでいます。

ターゲットが変われば、求められるサービスも変わります。 「観光地として生き残るか」「日本文化を守るか」という選択に迫られている事業者も少なくないのが現状です。

日本人観光客はどこへ向かっている?

京都を避けた日本人観光客は、どこへ行っているのでしょうか?

注目されているのが、「京都郊外」や「奈良・滋賀」「金沢」「香川」といった、文化や景観が近いものの比較的混雑の少ないエリア。 また、SNSやYouTubeでは「穴場の寺社」「静かな温泉宿」「田舎グルメ旅」など、独自の体験を求める人々の発信が増えています。

今、旅行者の価値観は「有名どころ」から「自分だけの場所」へとシフトしているのです。

調査データが映す「京都の未来」

スマホ位置情報データを活用した今回の研究では、観光客の移動経路・滞在時間・行動パターンが細かく可視化されています。 これにより、「どこが混雑しているのか」「日本人はどこを避けているのか」が一目瞭然になります。

このようなデータに基づき、観光庁や京都市では、今後「人数制限」「観光客の分散」「ダイナミックプライシングによる調整」など、持続可能な観光の在り方が議論されています。

観光地・旅行者・地域住民のバランスをどう取るかが、次の課題となっているのです。

今後の展望と対応策

2025年3月には、ソフトバンク・長崎大学・京都商工会議所による最終調査報告が発表される予定です。 このレポートは、今後の観光政策や地域戦略において、非常に重要な指針となることでしょう。

また、「デジタル×観光」は今後のキーワードとして注目されています。 地域PRや観光コンテンツのデジタル化が進む中で、SNS発信やAR観光、混雑回避アプリの開発など、新たなアプローチが求められています。

観光業界関係者や地域活性に関わる方々にとっては、今こそPR戦略や新たな観光資源の発掘・発信のチャンスです。

また、SNSでは「平日朝に行く」「夜間参拝を活用する」「あえてマイナーな駅から歩く」など、混雑を避ける知恵も広がっています。

まとめ:今、京都観光は岐路に立っている

「日本人の京都離れ」は、単なる噂や一時的な現象ではありません。 実際のデータに裏付けられた、現代の観光の大きな潮流です。

京都観光がこのままインバウンド偏重になれば、日本人観光客はさらに離れていくかもしれません。 一方で、両者をうまく両立させることができれば、持続可能な観光地として新たな価値を提供することも可能です。

あなたが考える「理想の京都観光」とは、どんなものでしょうか? 今こそ、私たち一人ひとりが「どんな京都を未来に残したいのか」を考えるタイミングなのかもしれません。